※当サイトはプロモーションを含みます。

家事や育児に疲れて無意識のうちに肩を揉んでいませんか?

整骨院やマッサージ店に行かないと改善されないと思っている方も多いですが、そんな時間がとれないのが主婦。

「どうにかしたい、助けて…」と思っている方にオススメなのがNIPLUXのショルダーリラックスです!

肩に掛けるだけでEMSとTENSの電気刺激がこりをほぐして楽にしてくれます。

NIPLUXショルダーリラックスの特徴は?

- EMSとTENSでこりにアプローチ

- 前掛け式でハンドフリー設計

- サイズ展開でより合わせやすい

- しっかり筋肉を動かしてほぐす

- 音声モードOFFに可能

- コードレスで「~しながら」もOK

ネックリラックスにはなかったTENSが搭載され、こりにアプローチしやすくなりました。

前掛け式になり肩をほぐすのに特化した形状になっても、ハンズフリー設計は変わっていません。

「~しながら」使えるので忙しい方にも手軽にケアできます。

NIPLUX ショルダーリラックスの基本情報

| サイズ | M・Lサイズ |

| 強さレベル | 10段階 |

| 電気刺激モード | 4種類 |

| アプローチ方法 | EMS、TENS、温熱 |

| 温熱調整 | 低温37~41℃/高温40~44℃ |

| 重さ | 105g |

| 充電時間 | 150分 |

| 連続使用時間 | 15分 |

| 付属品 | リモコン、USBケーブル、説明書 |

| 本体カラー | ホワイト |

サイズが2展開していて、体格に合わせて選べます。

強さレベルや電気刺激のパターン、温熱などを組み合わせるとその人に合ったほぐし方ができる仕様です。

マッサージ機でありがちな重量感もショルダーリラックスは軽いので、肩への負担もかかりません。

EMSとTENSとは?

EMS

電気で筋肉を動かす技術で、マッサージ機だけでなく美顔器などにも使われている電気刺激です。

TENS

皮膚の表面から電気刺激を与えて、筋肉のハリや違和感にアプローチしてくれる電気刺激です。

どちらも肩こりに抜群のアプローチ力で、こりをしっかりとほぐしてくれます。

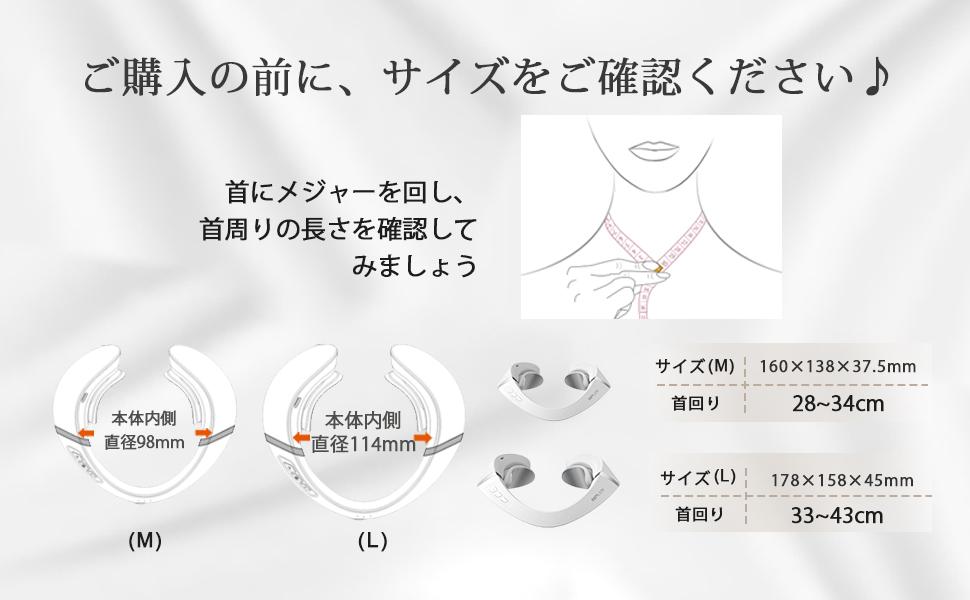

本体のサイズ

| 首回り | サイズ | |

| Mサイズ | 28~34cm | 160×138×37.5mm |

| Lサイズ | 33~43cm | 178×158×45mm |

確実に合ったサイズを選ぶには首の太さをメジャーで図ってから購入することをオススメします。

NIPLUXショルダーリラックスの使い方は?

NIPLUXショルダーリラックスの使い方は簡単でたった3STEPだけ!

使い方

- 電源ボタン(M)を長押してスイッチON

モード切替は(M)ボタンを短押しで切り替えます。 - (+)(-)のボタンで強さレベルを1~10まで好みで合わせます

- 3本線のスイッチで温熱機能を切替します。

これだけ肩へのアプローチができるようになる簡単操作!

新しく付属品のリモコンがついたので、ボタンを見ながら細かな調節も可能になりました。

電気刺激モードの違い

モードは4つありますが、試してみると分かるように電気の刺激が全く違います!

人によってほぐし方に好みがあります。

「揉んでほしい」「押してほしい」「叩いてほしい」などの要望がありますが、ショルダーリラックスは叶えてくれます。

音声モードの切り方

音声ガイダンスを切りたいときは(-)のボタンを長押しすると音声のON、OFFが選択できます。

次回起動時にも適応されるので、外で使用したい方にもピッタリです。

密着が悪くズレてしまうときは

電極パッドを水やクリームなどで濡らしてみると、密着率が上がりズレにくくなります。

お手入れも簡単に拭き取るだけで、電極パッドを清潔に保てるので手間も省けます。

使用時間、回数

使用時間は1回のケアが15分となっており、自動的に電源が切れるので分かりやすいです。

1日最大2回までのケアとされているので、こっているからと何度も使用することは良くありません。

「肩こり」おすすめストレッチや予防法を紹介!

肩こりにおすすめのストレッチとは?肩こりは、首すじ、首のつけ根から、肩または背中にかけて筋肉の張りやこり、痛みなどが生じます。慢性化すると、常に痛みを首や肩、背中の周辺に感じ、頭痛や吐き気をともなうことも…。そんなつらい肩こりの予防や改善には、ストレッチが効果的です。ここでは、肩こりの改善におすすめのストレッチと予防法を紹介します。

首や背中が緊張するような姿勢

肩こりになる原因はいくつかありますが、姿勢はその代表といえます。例えば、猫背や前かがみといった姿勢をとり続けると、首の後ろから肩、背中にかけて広がる僧帽筋(そうぼうきん)などの筋肉にじわじわと負担がかかり、肩こりを引き起こしやすくなることがわかっています。

とくにスマートフォンやタブレット、パソコンなどを使うときにはこのような姿勢になりやすく、肩こりを引き起こす要因になっているといわれています。

長時間同じ姿勢をとる

猫背や前かがみになる首や背中が緊張するような姿勢でなくても、連続して長時間、同じ姿勢をとり続けることも、肩こりの原因となります。

同じ姿勢を長時間続けると、筋肉が収縮して硬くなります。筋肉が硬くなると血管が圧迫され、血行不良が生じます。その結果、硬くなった筋肉が末梢神経を傷つけることで痛みが生じ、肩こりになるのです。

トラックやタクシー、バスなどのドライバー、美容師や理容師など、同じ姿勢をとり続ける機会の多い人は職業柄、肩こりになりやすい傾向があります。

運動不足

運動不足も肩こりの原因のひとつです。運動不足で体をあまり動かさない状態が続くと、動かさずにいた筋肉は硬くなります。同じ姿勢をとり続けているときと同じように、筋肉を動かさずにいると筋肉が収縮し、硬くなってしまうのです。すると、血行不良などが生じるとともに、末梢神経が傷つき、痛みが引き起こされます。これが首や肩周辺の筋肉に生じると、肩にこりを感じます。

精神的なストレス

精神的なストレスはさまざまなかたちで体に影響を与えます。ストレスは脳に悪影響を与えてはたらきを妨げ、身体にもストレス反応が現れます。睡眠障害や疲労感、頭痛、下痢・便秘・吐き気、息苦しさ・動悸などの症状が知られていますが、肩こりもそのひとつとされています。精神的なストレスにより脳の機能に不具合が生じたことで筋肉の血流が少なくなり、肩こりや腰痛が起こると考えられています。

カバンの持ち方

ショルダーバッグなどのカバンの持ち方が、肩こりのきっかけになることもあります。例えば、いつも同じ側の肩にだけカバンをかけていると、一方の肩の筋肉に疲労が集中してしまいます。また、カバンをかけていないほうの肩の筋肉も、バランスをとろうとするため緊張してこわばってしまいます。その結果、肩こりが引き起こされることは、じつは意外に多いのです。

冷房などによる冷え、なで肩

冷房の効きすぎた場所や、冬場寒い屋外などに長時間いると、寒さで血行不良が生じます。寒さによって生じた血行不良によって肩こりになってしまうことも少なくありません。

また、なで肩だと肩こりになりやすいなど、生まれつきの体形が肩こりの生じやすさに関わることもあります。

肩こり対策の鍵を握るのは肩甲骨?

肩甲骨と周辺の筋肉

このように肩こりは、肩周辺の筋肉の血流が妨げられることで生じます。そこで、肩こりに関係の深い、肩周辺の筋肉について少し知っておきましょう。

肩周辺の筋肉のうち、肩こり対策のポイントになるといわれるのが、肩甲骨を動かすのに関わる筋肉です。肩甲骨は背中にある三角形をした骨で、可動性がとても高く、腕を上げると斜め上に大きくずれたり、鎖骨を中心に上にも前にも後ろにも、回転するように動くのが特徴です。

肩甲骨のこの動きを支えているのが、菱形筋(りょうけいきん)という筋肉です。内側縁(ないそくえん)とよばれる、肩甲骨の背中の中心側のふちにある菱形筋には疲労が蓄積しやすく、血流が滞って硬くなりやすい傾向があります。したがって、この菱形筋をマッサージすると肩甲骨の動きがよくなることがしばしばあります。

肩こり改善におすすめストレッチ3選

首や背中が緊張するような姿勢や、同じ姿勢を長時間とることが多かったりすると、肩こりが生じやすくなります。

そのような場合に有効なのがストレッチです。ストレッチには、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進する効果が期待できます。ここでは肩こり改善におすすめのストレッチをいくつか紹介します。

肩まわりのストレッチ

肩まわりのストレッチの手順

- ❶両腕を組んで、指先を肘にひっかけます。

- ❷そのまま肘で大きな円を描くように、ゆっくりと左右交互に5回ほど肩甲骨を動かすよう意識しながら腕をまわします。

胸・背中のストレッチ

胸・背中のストレッチの手順

- ❶両手を頭の後ろで組みます。

- ❷息を吸いながら肘を外側に開き、左右の肩甲骨を引き寄せながら視線を上へ向けます。

- ❸息を吸いきったら、今度は息を吐きながら肘を内側に向け、首から腰までをできるだけ丸めていきます。

- ❹息を吐ききったら、吸いながら2、3の動きを3~5回繰り返しおこないます。

背中・腰のストレッチ

背中・腰のストレッチの手順

- ❶右腕を伸ばし、左腕で抱えるように胸へ引き寄せます。

- ❷顔は正面を向いたまま、腰から体をひねり、20秒程度静止します。

- ❸体を正面に戻し、腕を下ろしたら、反対側も同様におこないます。

肩こり改善のために摂りたい栄養素

エネルギー代謝や神経の機能維持に関与するビタミンB1・B6・B12

食生活や栄養素にも、肩こりの改善につながるものがあります。

まず紹介したいのがビタミンB群です。ビタミンB群は、疲労回復に効果のある栄養素として知られています。肩こりの主な原因である筋肉の疲労の回復を促し、肩こりの改善に役立つことがあります。

なかでも、糖質をエネルギーに代え、筋肉や神経に供給する役割を果たすビタミンB1を十分に摂ることが改善のポイントといえます。他にも、主にタンパク質の代謝に関与するビタミンB6や、神経の機能維持に役立ち、末梢神経の修復に関与するビタミンB12も積極的に摂るようにするとよいでしょう。

コメントを残す